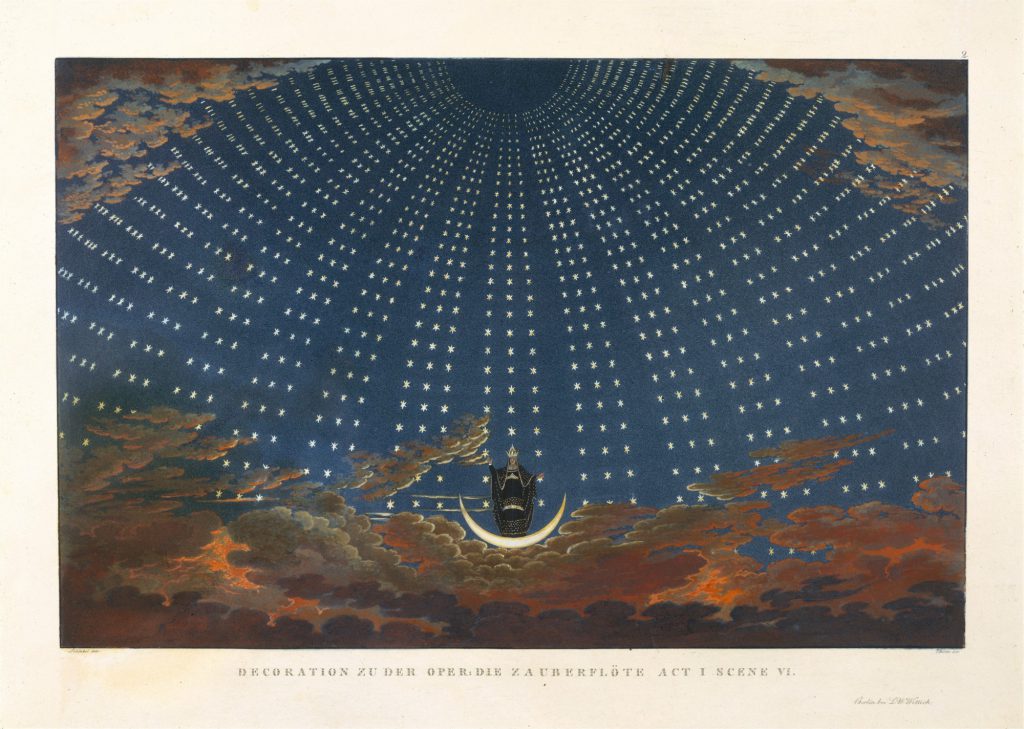

¿Y si fue el maíz el que nos domesticó a nosotros y no al revés? Existe una sensación única, mezcla de risa y baja presión, que sobreviene cuando uno se da cuenta que es un imbécil importante ¿Y si todo lo que hice hasta ahora estuvo exactamente al revés? ¿Y si el bueno era el malo y yo lo estuve ayudando con ahínco y pasión?

Hace algún tiempo escribí sobre el concepto de autoexplotación, descrito con maestría y ocultismo académico por Byung-Chul Han en más de un libro. Sí, recuerdo con la piel lo imbécil que me sentí cuando leí sobre autoexplotación. Y acá estoy, reincidiendo en la náusea del idiota útil.

Sí, yo también leí a Laloux y me enamoré de Buurtzorg. Hasta llegué a tener lascivas fantasías de clase en su nombre. Buceando en la fantasía busqué y busqué más material sobre los holandeses mágicos y encontré poco y nada. Traté de visitarlos, pero no logré que me abran su misteriosa y etnográfica puerta. Hasta que hace poco sentí que finalmente lo había logrado, que había encontrado por dónde seguía el bendito camino amarillo. Como parte de mi acoso multimedia logré contactarme con Astrid Vermeer, una de las amabilísimas formadoras de los equipos autogestionados de Buurtzorg. Astrid me apuntó, con buen tino y eficiencia, al libro que publicó recientemente. Pedí «Self-management — how it does work» con envío veloz, desafiando tacañerías y huellas de carbono. Cuando lo tuve en mis manos dudé en abrirlo. La ilusión se derrite en contacto con la realidad. Y me derretí nomás.

Hace ya algún tiempo empecé a usar la palabra ética con esa firmeza que puede dar el desconocimiento. Hasta que finalmente decidí buscarla en Wikipedia. Aprendí que cuando hablo de ética me refiero a la ética normativa. Aprendí también la diferencia entre la ética teleológica, en la que se valora una acción a partir de sus consecuencias, y la deontológica, basada en principios universales. Descubrí que me crié inmerso en el utilitarismo, esa rama pegajosa y sensual de la ética teleológica, fundada por un estudioso de la vigilancia y defensor de la usura. Y fue así como, leyendo el libro que se suponía perfecto, volví a sentirme un monumental imbécil.

El libro fue solo la alarma, esa última gota que termina de horadar y traspasa indiferente la piedra. De repente me sentí rodeado, sobre todo por mi mismo. En el libro queda claro, de maneras elípticas o arteras, que, en pocas palabras, elegimos la autogestión porque da resultado. Esta nueva libertad es superior porque, como me recordé afirmando demasiado seguido en diálogos y monólogos, mejora eficiencia y eficacia a corto y largo plazo. O sea, la gran fiesta utilitarista. La pregunta sería por qué justo ese utilitarismo me pincha como dolor de bazo.

La precondición para la autoexplotación es la sensación de libertad, de autonomía, de dominio del propio destino. Como soy libre, lo único que me separa del éxito, de mi propósito, de mi visión, es mi propia voluntad. Cada vez que ese objetivo se difumine, víctima de las vicisitudes impuestas por esa cosa llamada vida, voy a poder dar un cachito más. Al fin y al cabo esto lo hago por propia decisión, así que bien puedo (¡debo!) tolerar esa migraña, ese almuerzo apurado e hipercalórico, ese domingo somnoliento en un aeropuerto impersonal. Me llevo a lugares a los que ningún jefe ni supervisor ni líder ni coordinador ni director ni gerente ni ningún otro eufemismo podría llevarme con una orden. Me exploto y, claro está, reviento. Eso sí, reviento feliz.

La semana pasada, tratando de explicarle mi sistemática cara de asentaderas a alguien que amo, di con una idea aterradora que me tranquilizó. Me tranquilizó como tranquilizan los mitos, las explicaciones, algunas mentiras ¿Y si lo que estamos buscando no es más que la autoexplotación grupal? Darlo todo, hasta lo que no se quería dar, ahora en versión comunal. A partir de ahora nos controlamos entre pares, como en el panóptico digital de Han, convertidos todos en vigilantes y vigilados. Ahora somos libres y no hay a quien culpar por nuestro fracaso. Parafraseando al amigo coreano, tal vez estemos criando equipos depresivos, no revolucionarios. Tal vez, y en la duda me sostengo, mi pasión y mi práctica no hagan sino profundizar un brutal sistema que aborrezco y al cual pertenezco desde mi primer llanto. No conozco, no imagino una alternativa a seguir hacia adelante con fervor. Ojalá que la propia práctica ilumine el camino o, al menos, enceguezca lo suficiente.